那烂陀寺——古代高等学府和学术中心是啥样的

【作者】网站采编

【关键词】

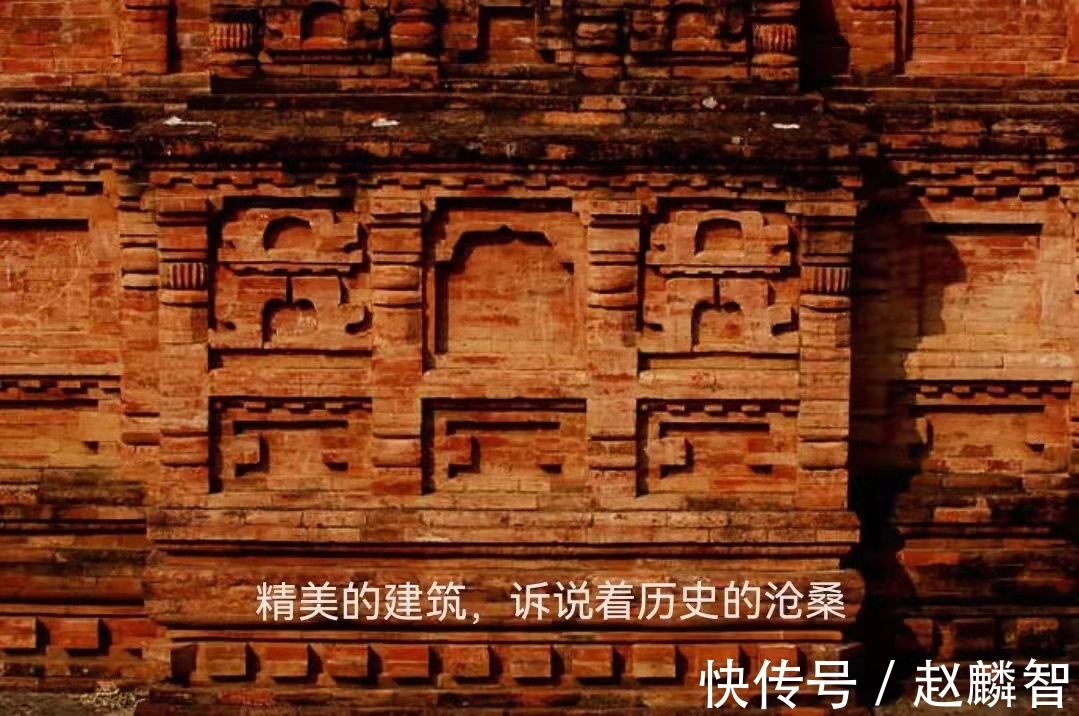

【摘要】:那烂陀寺,位于印度比哈尔邦首府巴特那距离那烂陀寺(Nalanda)不到100公里。1861年,英国考古学家亚历山大·康宁汉在离巴特那东南90公里的地方发现了一片佛教遗址,经过与《大唐西那烂陀寺,位于印度比哈尔邦首府巴特那距离那烂陀寺(Nalanda)不到100公里。1861年,英国考古学家亚历山大·康宁汉在离巴特那东南90公里的地方发现了一片佛教遗址,经过与《大唐西域记》的记载核对后,证明那就是那烂陀寺。现在的发掘面积已经超过了15万平方米。五世纪时,位于中印度的摩揭陀国,国王铄伽罗阿迭多笃信佛都,在王舍城附近修建了那烂陀寺。据《大慈恩寺三藏法师传》所载:“其地本庵没罗长者园,五百商人以十亿金钱,买以施佛。佛于此处三月说法,商人多有证果。佛涅槃后,此国先王铄伽罗阿迭多敬恋佛,故造此伽蓝。”

铄伽罗阿迭多死后,那烂陀寺“如是六帝相承,名加营造,又以砖垒其外,合为一寺,都建一门,庭序别开中分八院……印度伽蓝数乃千万,壮丽崇高,此为其极。”

对比那烂陀寺,你会发现中国的佛教虽然源自印度,但是体系完全不同。为什么这么说呢?印度的佛教是学院型的,是城镇型的,是学术交流中心;中国的佛教是山居型的,是村落型的,是隐居场所。为什么会产生这么巨大的反差呢?季羡林先生实地考察后,认为印度佛教曾几度成为国教,因此印度的国王常常将大寺庙邻近大城市,将寺庙按照副城区的形式建造,方便交流,方便国王和达官贵人去礼敬参拜。印度佛教的学术是开放型的,任何宗教,任何人都可以到寺庙中学习和辩论。古代印度的辩论是一件很残酷的事。一场公开辩论就如同一场大型战役,辩输的一方,必须带领所有的弟子和拥趸皈依胜出者,终身执弟子礼,如若不愿皈依,就自杀。印度佛教从早期的深山老林里偷偷传教,到释迦牟尼涅槃之后,甚至到大乘崛起后,才在辩论中逐步获胜,并最终占据城市、乡镇等人口密集要冲。一时,大乘佛教发展到大兴达盛。

而中国的寺庙因为魏武帝、周武帝灭佛,使得寺庙不得不从闹市区躲进深山老林中隐居起来,不敢建成学院型的寺庙,只能在山间极偏远处建成。而到了唐代唐武宗的会昌法难,武宗灭佛中原大地的佛法被灭尽。陈寅恪先生认为,彼时连净土都几乎灭尽,唯有禅宗得天独厚,保存了下来。为什么禅宗保存了下来呢?陈寅恪先生分析认为,原因有二:其一,慧能抛弃印度佛教见佛性的唯一修法大乘三十七道品,自创道家的“人与如来藏合一”的参禅修法,使得禅宗的佛教特征不明显,道教特征更明显;二来禅宗的寺庙因为远在岭南蛮荒之地,唐武宗时,岭南一带并未开化,故而未灭。岭南直到南汉刘岩建国,才逐步有了中原文化。

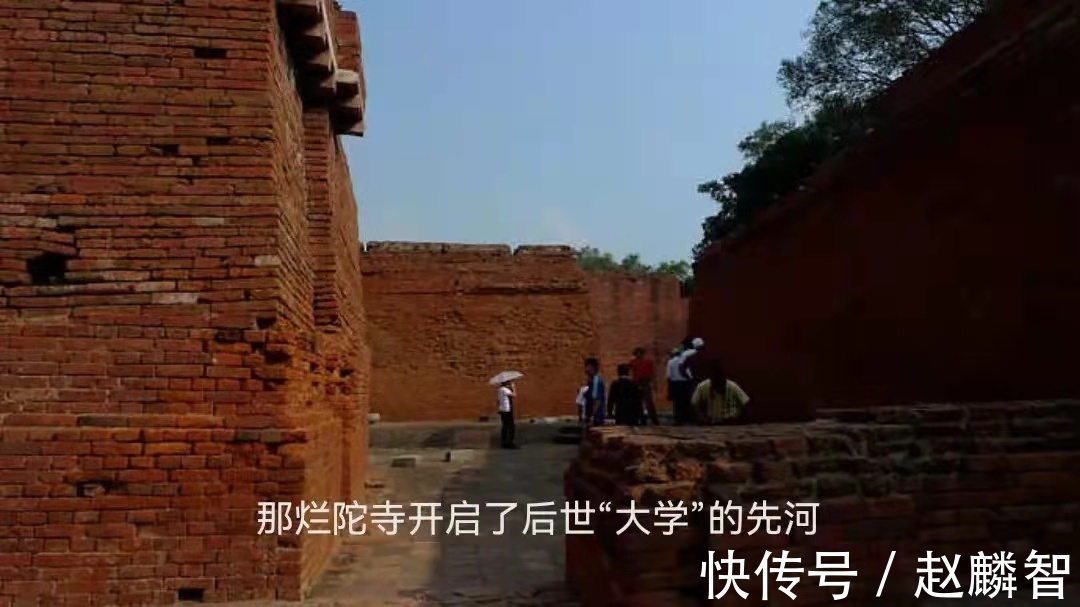

按照北巴基斯坦佛城出土的文献显示,那烂陀寺是大乘和小乘共同教学的高等学府。寺内有三座藏经楼,分别叫做“宝彩、宝海、宝洋”,保存藏书900万卷,有“三宝”的美称。僧徒主客常有万人,据弗朗西斯·布坎南·汉密尔顿考证,在那烂陀寺,大小乘都以三十七道品的操作成绩,来衡量学位,大乘修大乘的三十七道品,见佛性;小乘修小乘的三十七道品,获得果位,彼此互相承认对方的学位,互相尊重,故而未发生互相争执不和,相互诋毁的现象。

英国考古学者在距离巴特那七十多公里,也就是距离那烂陀寺20公里不到处,曾出土有一块梵文石碑,花岗岩质,高1.88米,宽1.06米。这块碑就是那烂陀寺的校训,经翻译后就是现在中国保存完好的《法常住经》,主要就是讲述大乘和小乘,各个学位主要的功课和考试内容是啥。北巴基斯坦佛城出土的文献记载,在公元五世纪到公元八世纪,那烂陀寺的教职人员都以言传和身教为主,所谓言传就是聚众讲法,所谓身教就是该寺有一严格戒律,也就是校规:但凡教员讲课,必须先修三个月的大乘三十七道品,才能开坛授课,否则取消资格。由于寺院僧侣教学和戒行甚严格,而各乘修有所成的耆宿,又断除了不良人格和障碍人格,具备了相对完美和理想的人格,广受帝王、婆罗门和普通民众赞誉。为了保证那烂陀寺的日常开支,“此寺内僧众有三千五百人,属寺村庄二百一所,并是积代君王给其人户,永其供养。”使得那烂陀寺成为一个经济繁荣,富有殷实的所在,强大的经济实力,使得那烂陀寺维持了近600年。

文章来源:《东南学术》 网址: http://www.dnxszz.cn/zonghexinwen/2022/0108/1122.html